Reportaje

Por: Alexa Cariño y Sebastian Rocha

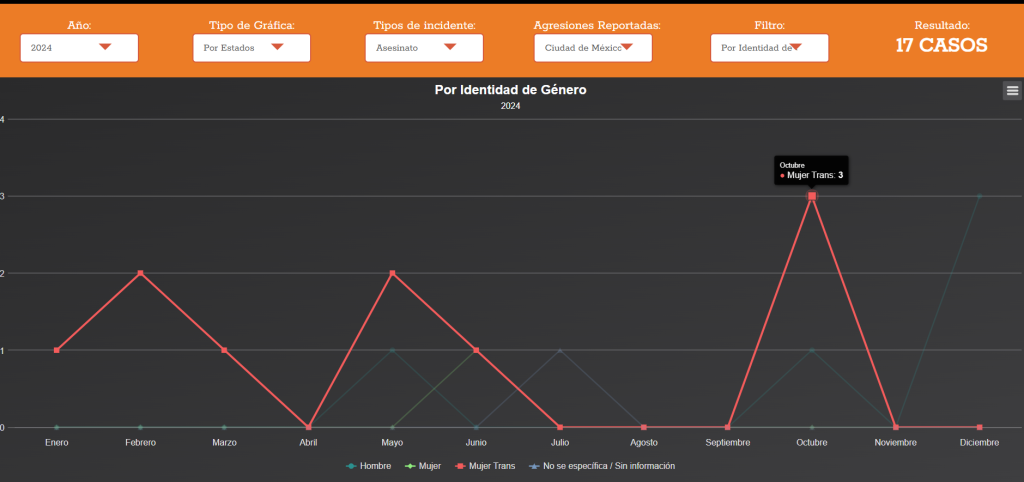

En 2024 se registraron seis casos de transfeminicidios en la Ciudad de México, entre el 18 de julio y el 31 de diciembre. Este término se refiere al asesinato de mujeres trans motivado por prejuicios relacionados con su identidad o expresión de género, donde predomine: odio, saña, alevosía y ventaja. Un crimen de odio que ha sido invisibilizado en los registros oficiales.

Pese a la gravedad del fenómeno, no fue sino hasta el 18 de julio de 2024 que el Congreso de la Ciudad de México aprobó la tipificación del transfeminicidio, convirtiendo a la capital en la segunda entidad del país en reconocerlo legalmente, después de Nayarit, que respaldó la iniciativa el 29 de febrero del mismo año. La reforma en la Ciudad de México fue impulsada bajo el nombre de “Ley Paola Buenrostro”, en memoria de una mujer trans víctima de homicidio en 2016, y contempla penas de hasta 60 años de prisión para quienes cometan este delito.

Realidad negada: organizaciones documentan lo que la ley no reconoce

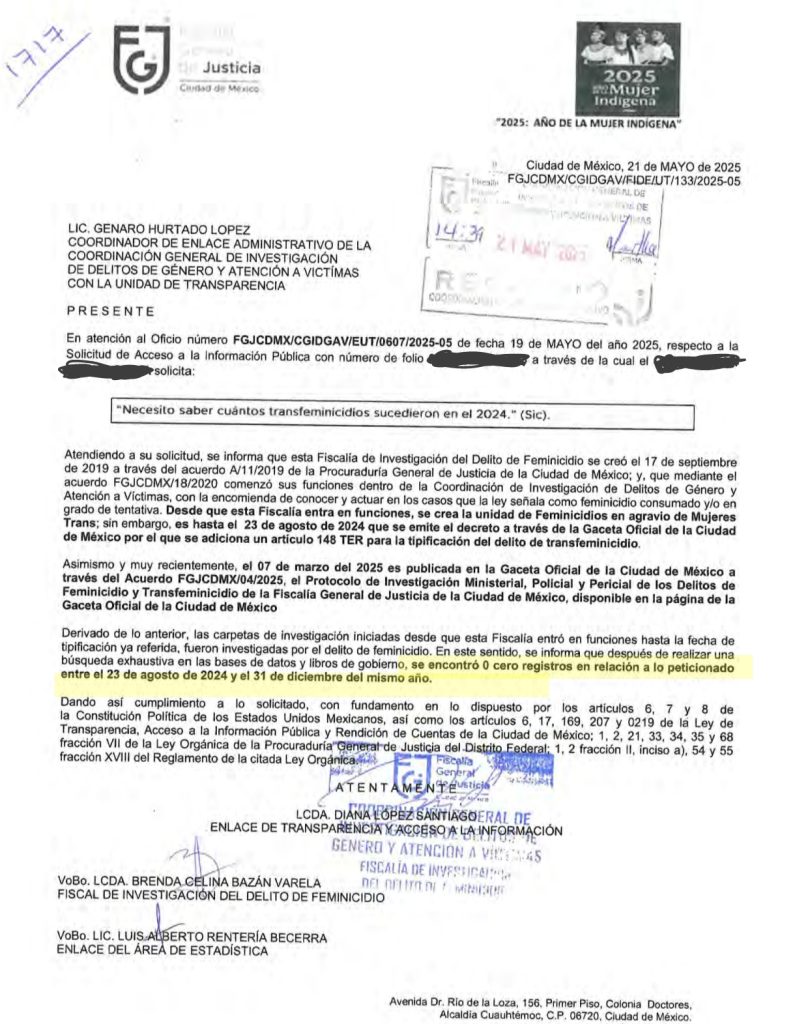

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre el 18 de julio, fecha en que se aprobó la tipificación del transfeminicidio, y el 31 de diciembre de 2024, no se registró ningún caso bajo esta figura legal; sin embargo, organizaciones especializadas en el monitoreo de violencia contra personas trans reportan una realidad distinta.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQ+ documentó tres casos ocurridos en octubre; por su parte, la Organización Transcontingente contabilizó uno, al igual que la Unidad de Atención a Personas Trans de la Ciudad de México. A esto se suman dos casos registrados por la Red Internacional para la Defensa de la Diversidad Sexual y de Género.

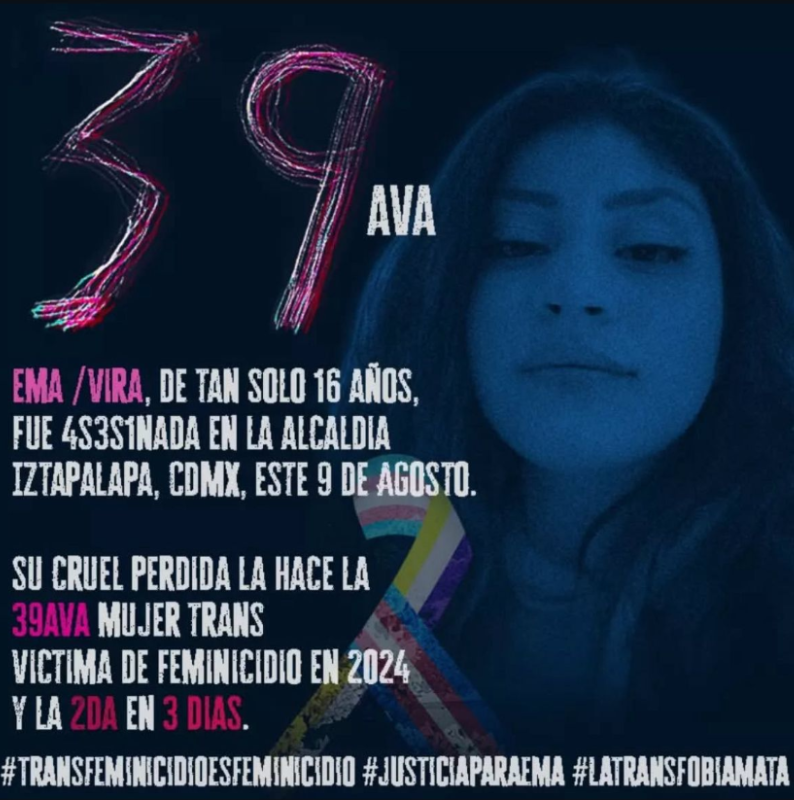

El caso que coincide en los cuatro conteos. Es el de la menor de 16 años Emma/Vira. Quien fue asesinada el día 9 de agosto de 2024, en la alcaldía Iztapalapa. Emma se quedó de ver para un encuentro, por medio de la red social Facebook , con Jovani Bastida. Al llegar a la cita fue despojada de sus pertenencias, agredida, y asesinada por su agresor. Posteriormente su cuerpo fue tirado en el Estado de México.

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo al presunto transfeminicida y sigue en proceso la investigación.

Prejuicios por encima de la justicia

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicta que la principal problemática del proceso para tipificar un transfeminicidio es que las fiscalías no cuentan con personal capacitado para estos casos, desconocen el marco legal. “Persiste un pensamiento arcaico, donde las víctimas son tratadas como “hombres vestido de mujer”, ya que el personal encargado no cuenta con bases de perspectiva de género”, mencionó Vidal Emmanuel, encargado del programa de atención a la salud y sexualidad de la comunidad LGBTQ.

Del mismo modo hay una clasificación errónea en los casos, la mayoría de los asesinatos a personas trans, son tipificados como homicidios simples o dolosos, la más recurrente crímenes pasionales. Cuando la víctima de transfeminicidio no cuenta con documentos oficiales que reconozcan su identidad de género, las autoridades suelen negar su identidad autopercibida, lo que impide clasificar el crimen de manera adecuada.

En muchos casos, los prejuicios y estigmas del personal encargado de la investigación influyen más que la evidencia documental o los testimonios. Incluso cuando la persona fallecida sí realizó el cambio legal de género, hay casos en los que el personal forense privilegia criterios médico-biológicos por encima de la autoidentificación de la víctima.

A esta falta de reconocimiento institucional se suma, en muchos casos, la negación por parte de la familia de la víctima, que rechazan la identidad de género de su ser querido. Este fenómeno, es mejor conocido como “doble asesinato”, cuando las familias insisten en referirse a las persona trans con su nombre y género asignado al nacer, negando su identidad autopercibida. Esta postura obstaculiza la correcta tipificación del transfeminicidio, especialmente ante autoridades sin un bagaje en perspectiva de género, aumentando la revictimización.

Sin datos, sin verdad: el vacío institucional

Por su parte, la activista trans, Jazz Bustamante, cofundadora de Soy Humana y responsable de la Red Internacional de la Diversidad Sexual y de Género, resaltó que los asesinatos de mujeres trans deben ser tipificados como transfeminicidios cuando existan elementos de odio, saña, alevosía y ventaja, independientemente de si la víctima realizó o no un cambio legal de identidad. “Por obligación jurídica, el caso debe abordarse con perspectiva de género”, enfatizó Jazz, al señalar que negar esta condición refuerza la impunidad y la invisibilización de la violencia contra las personas trans.

Por otro lado, afirmó que las fiscalías del país no cuentan con datos cuantitativos organizados en una hoja de cálculo que detalle el número de transfeminicidios ni el modo en que fueron asesinadas las víctimas. Además, en caso de que exista algún registro, este no se hace público.

Tanto ella como diversas fundaciones de la sociedad civil han exigido mayor transparencia, pero las respuestas oficiales indican que no hay casos registrados, lo cual resulta contradictorio frente a los casos que ellas mismas documentan y atienden.

Además, destacó la falta de capacidad técnica e inversión pública para realizar investigaciones con enfoque hacia la comunidad LGBTQ+. “Para que un caso esté bien documentado, necesitas al menos dos o tres peritos, alguien especializado en diversidad sexual y hasta un antropólogo social. Pero eso cuesta dinero, y hoy no se está destinando”, concluyó.

Como solución a lo anterior dijo que con una unidad especializada en temas de diversidad sexual y de género, donde ocho personas entendieran y estuvieran comprometidas con la comunidad LGBT, habría resultados favorables en la elaboración de carpetas.

Cuando el odio se disfraza de discurso

Un discurso de odio es la narrativa que atenta contra la dignidad del otro, es considerado un factor predominante en los crímenes de odio hacia las personas trans.

La diputada Diana Sánchez Barrios aseguró que desde el congreso de la Ciudad de México se está impulsando la iniciativa de tipificar los discursos de odio en la siguiente legislatura que empieza en septiembre, ya que este tipo de discursos incitan a la violencia contra las mujeres trans. “Los discurso de odio, pisotean tu dignidad humana, que tratan de borrar los derechos humanos de la población, quitándole el derecho a la educación, a la de la vivienda, al trabajo… Si nosotras y nosotros no denunciamos y no tipificamos el discurso de odio, esto va a seguir avanzando. Debemos de tener un freno importante, contra quien nos odia”, añadió Barrios.

También comentó que se está buscando hacer una campaña de información en medios de comunicación para visibilizar la problemática, del mismo modo darle el apoyo psicológico y emocional a las familias de las mujeres trans para que las apoyen y no tengan que abandonar sus hogares por los prejuicios.

Afirmó que es importante capacitar a los funcionarios y darle las herramientas necesarias para que lleven adecuadamente la investigación de los transfeminicidios.

“Hay que revisar el protocolo de actuación y sobre eso hay que fortalecer y capacitar a esos funcionarios, muchos de ellos tienen desconocimiento, no es que discriminen, que no debería de ser, pero pasa.”

“Nosotras sabemos que es eso y que genera, quien no lo vive, no lo padece quien tiene unos espacios y su zona de confort, pues obvio no, no nos entiende, pero quienes lo vivimos lo padecemos”, dijo la diputada.

Crímenes invisibles: la deuda del Estado con las mujeres trans

La tipificación del transfeminicidio en la Ciudad de México representa un avance legal significativo, pero aún está lejos de traducirse en justicia real para las víctimas y sus familias. La falta de registros oficiales, la desinformación institucional, el prejuicio estructural y la revictimización constante siguen siendo barreras que invisibilizan la violencia contra las mujeres trans.

Casos como el de Emma/Vira, y tantos otros en los que ni siquiera se reconoce el nombre real de la víctima, evidencian la urgencia de actuar más allá del papel: formar a las autoridades, establecer protocolos con enfoque de género y diversidad, y garantizar procesos judiciales que respeten la identidad de cada persona.

Activistas como Jazz Bustamante y legisladoras como Diana Sánchez advierten que, sin voluntad política, inversión pública, capacitación real y respeto, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Mientras los crímenes de odio sigan siendo negados por las instituciones y silenciados por discursos sociales, la justicia para las mujeres trans continuará siendo una promesa incumplida.

Start sharing our link and start earning today! https://shorturl.fm/3c1uX

Refer friends and colleagues—get paid for every signup! https://shorturl.fm/ZRAyK

Invite your network, boost your income—sign up for our affiliate program now! https://shorturl.fm/RgkYd

Earn big by sharing our offers—become an affiliate today! https://shorturl.fm/hjDKq

Promote our products—get paid for every sale you generate! https://shorturl.fm/221q4

Sign up and turn your connections into cash—join our affiliate program! https://shorturl.fm/x0dAG

Maximize your earnings with top-tier offers—apply now! https://shorturl.fm/6TvUK

Turn your audience into earnings—become an affiliate partner today! https://shorturl.fm/7p2oo

Refer and earn up to 50% commission—join now! https://shorturl.fm/uDCt9

Earn big by sharing our offers—become an affiliate today! https://shorturl.fm/rsKiz

Be rewarded for every click—join our affiliate program today! https://shorturl.fm/7O7Co

Share your unique link and earn up to 40% commission! https://shorturl.fm/Z8kwW

Join our affiliate family and watch your profits soar—sign up today! https://shorturl.fm/4yI7x

Share our offers and watch your wallet grow—become an affiliate! https://shorturl.fm/YdsEm

Share your link, earn rewards—sign up for our affiliate program! https://shorturl.fm/Pwqjy

Promote our brand and watch your income grow—join today! https://shorturl.fm/NqrMd

Join our affiliate program and watch your earnings skyrocket—sign up now! https://shorturl.fm/UBFHM

Share your link and rake in rewards—join our affiliate team! https://shorturl.fm/DWoGB

Start sharing, start earning—become our affiliate today! https://shorturl.fm/eYZqj

Turn traffic into cash—apply to our affiliate program today! https://shorturl.fm/MIbNa

Monetize your traffic instantly—enroll in our affiliate network! https://shorturl.fm/fS2VW

https://shorturl.fm/ZBmjt

https://shorturl.fm/QyxRf

https://shorturl.fm/FlOp8

https://shorturl.fm/ToGJR

https://shorturl.fm/sKezm

https://shorturl.fm/mUJf5

https://shorturl.fm/113Ma

https://shorturl.fm/m9zz7

https://shorturl.fm/J4Rfn

https://shorturl.fm/Mf0L6

https://shorturl.fm/8cur9

https://shorturl.fm/8OW4O

https://shorturl.fm/V5fxL

https://shorturl.fm/xoeDz

https://shorturl.fm/eEMVh

https://shorturl.fm/L133B

https://shorturl.fm/HklUS

https://shorturl.fm/yWybl

https://shorturl.fm/raXlk

https://shorturl.fm/CHkYj

https://shorturl.fm/fyff5

https://shorturl.fm/KyP1o

https://shorturl.fm/AAzWR

https://shorturl.fm/BG6xo

https://shorturl.fm/hDSXc

https://shorturl.fm/fdDpS

https://shorturl.fm/dDI7I

https://shorturl.fm/02cWM

https://shorturl.fm/sJvoB

https://shorturl.fm/vofCf

https://shorturl.fm/UHSLT

https://shorturl.fm/besjJ

https://shorturl.fm/hMROD

https://shorturl.fm/YJg0p

https://shorturl.fm/rTHS1

https://shorturl.fm/XTd8e

https://shorturl.fm/srsrY

https://shorturl.fm/ycDoh

https://shorturl.fm/9fNA3

https://shorturl.fm/bIZbF

https://shorturl.fm/o9cja

https://shorturl.fm/kXPub

https://shorturl.fm/tbLWx

https://shorturl.fm/QfiM7

https://shorturl.fm/u6ERY

https://shorturl.fm/ALAG9

https://shorturl.fm/Zs9G6

https://shorturl.fm/mISc1

https://shorturl.fm/S0GU6

https://shorturl.fm/bgX6C

https://shorturl.fm/OJhGg

https://shorturl.fm/LBqlW

https://shorturl.fm/Qlj0J

https://shorturl.fm/Vt0mK

https://shorturl.fm/3gTuL

https://shorturl.fm/oKWo7

https://shorturl.fm/3DoxB

https://shorturl.fm/SasGV

https://shorturl.fm/YIEpI

https://shorturl.fm/LZ6sk

https://shorturl.fm/hnlkS

https://shorturl.fm/vvS5W

https://shorturl.fm/bI58A

https://shorturl.fm/mMZXn

https://shorturl.fm/pRX7y

https://shorturl.fm/bNCHs

https://shorturl.fm/D8dC6

https://shorturl.fm/WH7r6

https://shorturl.fm/Q3ULn

https://shorturl.fm/zvkYm

https://shorturl.fm/o21qV

https://shorturl.fm/yzAai

https://shorturl.fm/e6OO5

https://shorturl.fm/TQZ1K

https://shorturl.fm/qonZ6

https://shorturl.fm/4jQW8